"Me

gusta la obra antigua por su novedad" Tristan Tzara

¿Cuánto

hay de mágico en las obras maestras

del arte? ¿Cuánto de sagrado? ¿Puede una obra ser símbolo de belleza, poesía y

bondad? Desmitificar el arte mediante un nuevo proceso de mitificación parece

ser un método efectivo de sutil reflexión, sin embargo “el mensaje” no siempre

es el mismo. En toda creación hay cierto nivel de opacidad que la vuelve

misteriosa, quizás incomprensible. A veces, incluso, inaccesible; de todos

modos, las obras nunca terminan de decir lo que tienen para decir y a su vez

cada nueva mirada le hará manifestar algo diferente. Reconocer “el mensaje”,

entonces, parece una utopía.

Sin

embargo, más allá de toda quimera, a mediados del 1900 se buscó codificar

aquello que, a principios del siglo XX, habían traído consigo las primeras

vanguardias artísticas: la redefinición del arte y del papel del artista. Esta

oleada de revisión y actualización vanguardista de los años ’50 y ’60 es clave

para la comprensión de la tradición artística actual. Así lo afirma Boris Groys

en su ensayo “El universalismo débil”,

sosteniendo a su vez que lo que las primeras vanguardias se cuestionaron fue si

los artistas podrían seguir produciendo arte en medio de la destrucción

constante de la tradición cultural en la que se hallaban inmersos a comienzos

del siglo pasado.

Así

es como en Rusia, hacia los años ’60, hubo una serie de directores encabezados

por Fyodor Khitruk que revolucionaron al cine de animación ruso. Este enfoque

revolucionario se oponía a la insistencia del Realismo Socialista que a comienzos

de la década del ’30 alejaba a las creaciones artísticas de la influencia del

Futurismo y la propia vanguardia rusa. Andrei Khrzhanovsky (Moscú, 1939) uno de

los directores más destacados y políticos deslumbra y escandaliza en 1969 con

su cortometraje La armónica de cristal

transformando a esta sutileza animada en la primer película de animación prohibida

de manera oficial en su país.

Un

artesano llega a un pueblo con su poética creación en mano: un instrumento

musical fascinante hecho de cristal que inspira buenos actos. El pueblo al que

arriba está bajo el dominio de “un demonio amarillo” (¿amarillo traición o

amarillo dorado, del oro y la ambición?). Cada vez que la armónica es ejecutada

las notas se deslizan por el aire transformándose en flor al ser atrapadas por

una mano humana. La llegada del artesano a este

pueblo desencadenará una especie de Jardín

de las Delicias contemporáneo (¿cuándo esta obra de El Bosco no lo fue?)

donde el espectador podrá ver no sólo los extraños huevos bosquianos sino

también los burros de Los Caprichos de Goya, la Torre de Babel de

Brueghel y trazos al estilo Guernica

de Picasso. Este despliegue de belleza

crítica e inesperada es el medio (o la excusa) para reflexionar sobre la

avaricia humana pero también sobre el papel de la poesía en la vida del Hombre.

Un

artesano llega a un pueblo con su poética creación en mano: un instrumento

musical fascinante hecho de cristal que inspira buenos actos. El pueblo al que

arriba está bajo el dominio de “un demonio amarillo” (¿amarillo traición o

amarillo dorado, del oro y la ambición?). Cada vez que la armónica es ejecutada

las notas se deslizan por el aire transformándose en flor al ser atrapadas por

una mano humana. La llegada del artesano a este

pueblo desencadenará una especie de Jardín

de las Delicias contemporáneo (¿cuándo esta obra de El Bosco no lo fue?)

donde el espectador podrá ver no sólo los extraños huevos bosquianos sino

también los burros de Los Caprichos de Goya, la Torre de Babel de

Brueghel y trazos al estilo Guernica

de Picasso. Este despliegue de belleza

crítica e inesperada es el medio (o la excusa) para reflexionar sobre la

avaricia humana pero también sobre el papel de la poesía en la vida del Hombre.

Las citas pictóricas,

una constante en la obra Khrzhanovsky, harán de este cortometraje un vaivén

entre la justificación, la sacralización y la sátira. Esta oscilación es tal

porque las citas no sólo remitirán al caos engendrado por el hombre sino también

a lo bello que éste ha podido

crear mostrando así que el encadenamiento de belleza es infinito: la

magnificencia del arte es también lo que embellece la vida.

Ahora

bien, las citas pueden insinuar “un mensaje” pero el hilo se tensa y destensa

constantemente: si la flor sólo florece en manos del hombre renacentista (un niño con mirada melancólica

salido de una pintura de Leonardo) y la armónica mágica es destruida en manos

de un hombre que luce como El hijo del

hombre del surrealista Magritte, podría

deducirse que el cortometraje remarca el violento

quiebre vanguardista en el arte mimético y clásico, proclamándose sutilmente a

favor de este último y en contra de la vanguardia. Sin embargo, las

(des)tensiones siguen: la música que emana de la armónica es obra del

compositor Alfred Schnittke

,

figura difícil ya que a raíz de su particular estilo fue rechazado más de una vez

por críticos y maestros. En

La armónica…

se insinúan su maravilloso

Concerto

Grosso n.º 1 (para 2 violines, clave, piano preparado y cuerdas), su

Moz-Art à la Haydn (para dos violines)

como también

Agonía, intensa composición

del año 1974. Como una muñeca rusa que contiene otras dentro se aprecia en los

títulos de las composiciones la tensión y distensión entre clásico y

avant-garde lo cual lleva a meditar

sobre la utopía del mensaje: las notas del cristalino y bondadoso instrumento

son creación de una mente musical vanguardista y polémica: ¿es entonces el

desvío una vía para la iluminación?

Mientras

nos detuvimos en “el mensaje” el tiempo en el pueblo animado siguió corriendo. El

niño melancólico ha vuelto convertido en muchacho con la armónica restaurada

que al ser nuevamente ejecutada devuelve a su estado de Gracia a todas aquellas

imágenes que se habían deformado ante la ausencia del cristal: la Madonna del Cuello Largo se afina, los

retratos renacentistas adquieren

nuevamente su nobleza y mujeres de Paul Devaux

caminan elegantes por las escalinatas… Incluso los avaros se vuelven más

apuestos a medida que se despojan de sus riquezas, también la paleta de colores

se transforma volviéndose cada vez más “rafaelista”, es decir, renacentista

pero (¡una vez más el hilo se tensa!) cabe recordar que Rafael también es visto

como manierista, es decir, con un estilo pictórico que se calificaba peyorativamente

de

amanerado, fuera de la línea

clásica.

Así es como las

meditaciones se vuelven un verdadero conflicto y parecen no tener fin. Reaparece

Boris Groys al rescate cuando afirma que

la

vanguardia quería crear un arte transtemporal (para toda época) y no estaba

intentando salvar el alma sino al arte mismo. Y al intentar hacerlo produjo

imágenes trascendentales que manifestaban las condiciones para la emergencia y

contemplación de cualquier otra imagen. La vanguardia, entonces, trae a la vez

claridad y confusión por su apertura y afán de coexistencia de estilos.

Quizás ésta sea la clave

de la maravillosa obra de Andrei Khrzhanovsky: la coexistencia de la ruptura y

la tradición, el equilibrio en el desequilibrio. Y, justamente, eso mismo parece

transmitir la acción de una hermosa mujer a lo Botticelli que vuela soltando

flores haciendo así que todos vuelen pero no como dioses o héroes sino como

amantes en una pintura de Marc Chagall, elevados por su propia belleza y

poesía. La armónica de cristal, entonces, parece sonar para recordarnos algo

importante: a la hora de la codificación del mensaje a través

de la mirada los espectadores no deberíamos olvidar la utopía que esto puede significar

y así, tal vez, lograr entregarnos (paradójicamente) a ciegas a esa imagen que

captamos, dejando que el arte cumpla su cometido: investir de significado

nuestras vidas.

Manuela Rímoli

14

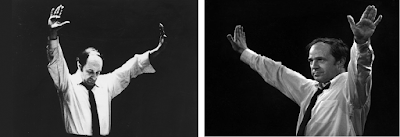

músicos en escena y en su intimidad. Presentados como dípticos de personalidad

el lado A (fotografías a color) es el escenario, lo que los músicos eligen

decir bajo efectos de luz verde, azul, amarilla; y el lado B es eso que cada

uno ilumina de manera natural (quizás por eso estas fotografías son en blanco y

negro). Las reflexiones en torno a cada imagen son justamente la riqueza de

este proyecto que invita a explorar los lados abriendo así tanto para los

retratados como para los espectadores las posibilidades de desarmar la unidad.

14

músicos en escena y en su intimidad. Presentados como dípticos de personalidad

el lado A (fotografías a color) es el escenario, lo que los músicos eligen

decir bajo efectos de luz verde, azul, amarilla; y el lado B es eso que cada

uno ilumina de manera natural (quizás por eso estas fotografías son en blanco y

negro). Las reflexiones en torno a cada imagen son justamente la riqueza de

este proyecto que invita a explorar los lados abriendo así tanto para los

retratados como para los espectadores las posibilidades de desarmar la unidad.