“Si nombramos la

nada, ésta se iluminará con la luz del ser” Octavio Paz.

La subjetividad se construye y la fragmentación de

uno mismo tal vez sea una de las formas de hacerlo. Quizás el abecé de la identidad que definida por

los sentidos, canales de percepción, siempre se libera a través del cambio.

En un mundo poético dos de los sentidos podrían

llamarse “fotografía” y “música”. Y justamente así se definen en “Lado B” el

último proyecto de la fotógrafa Karina Di Pasquale que pregunta como un disparo

“¿Somos lo que decimos o lo que

callamos?” abriendo así dos posibles caminos, el A y el B. En esta ocasión

el B, como en tantas otras, funciona como lado obturado (pero no obturador) y

el A, como ése donde cada uno crea y vive sus propias reglas. Aunque ¿no

podrían estos lados, en un acto de rebeldía, alternarse? o, incluso alterarse

haciendo desaparecer los límites -si se piensa en la cantidad de letras que un

abecedario puede tener. Aquí es cuando quizás valga pensar que cada idioma

altera la cantidad de letras estipulada por la lengua madre de quien lo piensa.

De todos modos, en “Lado B” se abren dos caminos y el proyecto “busca cerrar el

círculo”.

Pero

¿Qué círculo? ¿Acaso se cierran los círculos una vez que comienzan a girar? Esta

vez el giro no hace más que pendular, ¿lado real, lado íntimo u oculto,

secreto, privado?

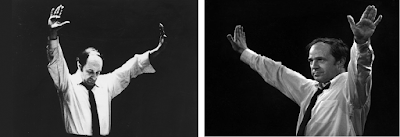

Un

ojo espontáneo pero seguidor capturó como un instante de luz eso que siempre está en movimiento, el

sonido. El lado A.

Un

ojo fino y sutil retrató intimidades que ante la insonoridad de lo visual son

un misterio. El lado B.

14

músicos en escena y en su intimidad. Presentados como dípticos de personalidad

el lado A (fotografías a color) es el escenario, lo que los músicos eligen

decir bajo efectos de luz verde, azul, amarilla; y el lado B es eso que cada

uno ilumina de manera natural (quizás por eso estas fotografías son en blanco y

negro). Las reflexiones en torno a cada imagen son justamente la riqueza de

este proyecto que invita a explorar los lados abriendo así tanto para los

retratados como para los espectadores las posibilidades de desarmar la unidad.

14

músicos en escena y en su intimidad. Presentados como dípticos de personalidad

el lado A (fotografías a color) es el escenario, lo que los músicos eligen

decir bajo efectos de luz verde, azul, amarilla; y el lado B es eso que cada

uno ilumina de manera natural (quizás por eso estas fotografías son en blanco y

negro). Las reflexiones en torno a cada imagen son justamente la riqueza de

este proyecto que invita a explorar los lados abriendo así tanto para los

retratados como para los espectadores las posibilidades de desarmar la unidad.

Karina

Di Pasquale habla del ritual, la pulsión, lo evidente, la magia.

La

noche del 2 de Septiembre en un clima de alegría se inauguró la exposición

fotográfica y hacia el final de la noche todo eso de lo que ella habla sucedió.

Los ojos y oídos atentos (de aquellos que decidieron quedarse hasta que la luz

eléctrica se apagara) fueron conscientes de que, si bien esta vez el decir y el

callar se presentaron y enfrentaron como una fragmentación únicamente dual, si

se está atento, la consciencia puede expandirse logrando que la(s) -múltiples-

posibilidad(es) de ser, sean.

Manuela Rímoli.

“Lado B” de Karina Di Pasquale

Almacén Cultural Cooperativo, V. Alsina

y 9 de Julio, Zárate.

Puede visitarse hasta el 20 de

Septiembre de Lunes a Viernes de 9 hs a 18 hs; Sábados y Domingos de 15 hs a 20

hs. Entrada libre y gratuita.